Preparatevi a un viaggio nell’estremo, in cui i numeri di cui parleremo saranno talmente smisurati da sembrare quasi impossibili. Partiamo da questo: 570 miliardi, il totale dei Soli che sarebbe stato necessario ammassare tutti assieme per ottenere la luminosità massima di un bagliore cosmico noto agli astronomi come ASASSN-15lh. Cosa può essere stata l’incredibile sorgente che lo ha prodotto? Una supernova? Forse si, ma non una qualsiasi: una supernova super-luminosa, la più brillante mai scoperta finora. Di ASASSN-15lh ne avevamo parlato in occasione della pubblicazione su Science, lo scorso gennaio, dell’articolo che descriveva la sua scoperta a cui aveva partecipato anche una ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. Subito dopo si è aperto un vivace dibattito tra gli addetti ai lavori per capire quale sia stato il “motore” che ha prodotto tutta l’energia necessaria ad alimentare quel potentissimo faro cosmico.

E parlando di energia, arriviamo al secondo numero da capogiro: gli astronomi hanno infatti calcolato che quella emessa da ASASSN-15lh era superiore ai 1052 erg, tra la componente cinetica e quella legata alla radiazione. Dunque un valore a 52 cifre. Per avere un termine di riferimento, il nostro Sole dovrebbe brillare 160 miliardi di anni ininterrottamente per arrivare a emettere la stessa quantità di energia.

Da subito, i valori in gioco hanno portato a escludere i meccanismi classici di produzione energetica della supernova legati al collasso gravitazionale del nucleo del progenitore, ma allo stesso tempo mettevano a dura prova anche l’alternativa più ovvia: quella della magnetar, una stella di neutroni che con la sua energia rotazionale potrebbe in linea di principio fornire il “combustibile” necessario per alimentare ASSASSN-15hl. Va comunque detto che questa soluzione non appariva del tutto convincente nemmeno agli stessi autori della scoperta.

Ora due ricercatori, Maurice van Putten, (Università di Seoul e Kavli Institute for Teorethical Physics a Santa Barbara, California) e Massimo Della Valle dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, direttore dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte a Napoli, nel loro articolo “On extreme transient events from rotating black holes and their gravitational wave emission” pubblicato su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society danno la loro interpretazione del processi legati allo straordinario flusso di energia rilasciato da ASASSN-15lh.

Lo studio parte dalla considerazione che questa emissione a cinquantadue cifre è molto vicina al budget energetico reso disponibile da una stella di neutroni e questo fatto implicherebbe la trasformazione di quasi il 100 per cento dell’energia rotazionale della stella di neutroni in energia cinetica e luminosa. Un risultato che solleva più di una perplessità, poiché in natura l’efficienza nei processi di conversione energetica di questo tipo, normalmente, non supera la soglia del 15 per cento.

C’è poi da considerare il fatto che la distanza di questa supernova, stimata in 3,8 miliardi di anni luce, seppur ragguardevole, la colloca essenzialmente nell’universo locale. E’ quindi verosimile che ASASSN-15lh non sia il transiente di questo tipo più energetico mai esploso nel nostro universo. «La storia dell’astronomia osservativa ci insegna» dice Della Valle «che nell’universo locale vengono spesso osservati fenomeni transienti che non risultano certo tra i più energetici delle rispettive classi di appartenenza, come SN 1987A nella Grande Nube di Magellano, SN 1885A in Andromeda e GRB 980425 osservato in una galassia a 150 milioni di anni luce».

«Queste due considerazioni ci hanno portato a identificare come possibile motore di ASASSN-15lh l’energia rotazionale di un buco nero rotante (o di Kerr), che è in grado di alimentare, attraverso il suo spinning-down, ovvero la perdita di energia rotazionale, ASSASN-15hl con fattori di conversione standard dell’ordine del 10%» spiega Della Valle, che aggiunge: «Poiché l’energia disponibile è elevata, dell’ordine di 1054 erg, una parte considerevole di essa può essere emessa sotto forma di onde gravitazionali. Quindi oggetti di questo tipo, vista la loro grande luminosità alle lunghezze d’onda ottiche, potrebbero risultare di estremo interesse per l’astrofisica multi-messaggio». A questo proposito è interessante notare che se l’emissione energetica di questi transienti è alimentata dallo spinning-down del buco nero, è naturale aspettarsi che alla fine del processo esso risulti essenzialmente poco ruotante. Questo scenario potrebbe quindi spiegare in modo naturale la presenza nell’universo di buchi neri caratterizzati da basso momento angolare, come quelli che sono stati invocati, ad esempio, per spiegare il sistema binario che ha prodotto l’onda gravitazionale GW 160914.

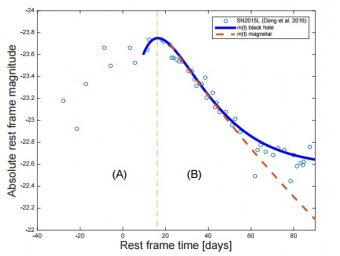

La linea in blu, che descrive la curva di luce legata al modello dello spinning down di un buco nero e quella tratteggiata in arancione associata al modello di emissione per una magnetar. La prima sembra adattarsi meglio ai dati sperimentali (rappresentati dai cerchi vuoti, misure fotometriche raccolte da Dong et al. per la supernova ASASSN-15lh)

«Nella visione comune i buchi neri sono dei “mostri” in grado di ingoiare qualsiasi cosa capiti nelle loro vicinanze» ha detto a Media INAF Maurice van Putten. «Tuttavia per quelli che nascono dal collasso di stelle molto massicce, e che siano rapidamente rotanti attorno al loro asse, il comportamento può essere sorprendente. Grazie al loro enorme momento angolare sono in grado di produrre grandi quantità di energia, fino a circa 1054 erg, in buona parte sotto forma di onde gravitazionali. Ciò che rimane è ancora sufficiente ad alimentare l’emissione energetica di ASASSN-15hl. Il prezzo, in termini di energia, lo paga il momento angolare del buco nero, che in circa 100 giorni, rallenta la sua rotazione fino ad appena il 6% di quella iniziale. Dopo aver costruito l’evoluzione temporale della luminosità di questo processo di spin-down del buco nero ci siamo resi conto che il nostro risultato riproduceva l’evoluzione post-massimo del transiente. La parte di salita al massimo della curva di luce di ASSASN-15hl è più difficile da riprodurre perché dipende dal collasso del nucleo del progenitore e dai meccanismi che hanno portato il buco nero a raggiungere la sua energia rotazionale massima. Questi processi dipendono dai rispettivi tempi scala, che non sono ben conosciuti, quando non sono proprio ignoti, ma ci stiamo lavorando».

Esopianeti, per viverci l’acqua non basta

La ricerca di vita in pianeti al di fuori del Sistema solare può basarsi solamente sul rilevamento di tracce biologiche eventualmente presenti nell’atmosfera planetaria, non essendo possibili analisi in situ. Misure spettroscopiche delle atmosfere planetarie sono già possibili per pianeti giganti gassosi e si prevede che nei prossimi anni lo diventeranno anche per pianeti rocciosi, così da stimarne la potenziale abitabilità. È pertanto importante prepararsi alla sfida, al fine di selezionare i miglior candidati per la ricerca di biomarcatori atmosferici. Una ricerca, condotta in collaborazione fra Consiglio nazionale delle ricerche (Antonello Provenzale, direttore dell’Istituto di geoscienze e georisorse del Cnr), l’Osservatorio astronomico di Trieste dell’Istituto nazionale di astrofisica (Laura Silva, Giuseppe Murante e Giovanni Vladilo) e Università della British Columbia a Vancouver in Canada (Patricia M. Schulte, Dipartimento di zoologia), ha introdotto un nuovo indice di abitabilità basato su limiti di temperatura superficiale che permettano la presenza di ‘vita complessa’, ovvero organismi in grado di generare biomarcatori atmosferici. Il lavoro è stato pubblicato sull’International Journal of Astrobiology.

“Dato il ruolo essenziale che l’acqua ha sulla vita terrestre, la definizione di abitabilità di un pianeta normalmente utilizzata si basa sulle condizioni necessarie per la presenza di acqua liquida sulla superficie. L’acqua allo stato liquido esiste però entro dei limiti di temperatura che non riflettono necessariamente quelli della vita complessa: in particolare, i limiti termici degli organismi in grado di produrre biomarcatori atmosferici sono più stretti”, spiega Antonello Provenzale del Cnr. “Le stime indicano che la quasi totalità di tali organismi, nonché dei cianobatteri in grado di produrre ossigeno atmosferico, sono racchiusi nell’intervallo tra 0 e 50°C: da un’attenta analisi dei meccanismi di risposta termica biologica, dal livello molecolare fino a quello della vita complessa, si deduce che tale intervallo è probabilmente appropriato per le forme di vita con metabolismo aerobico che usino acqua come solvente, come gli organismi terrestri”.

Analogamente a quanto avviene negli studi degli effetti del cambiamento climatico su diverse specie viventi, per la definizione del nuovo indice di abitabilità sono stati esplorati i limiti termici degli organismi poikilotermi, ovvero i più sensibili alle variazioni della temperatura ambientale. “L’abitabilità planetaria basata su questa nuova definizione è stata stimata mediante l’uso di un recente modello climatico semplificato per pianeti di tipo terrestre, che combina un’accurata descrizione del trasporto di calore in funzione della latitudine con una stima del trasporto di energia sulla verticale mediante l’utilizzo di modelli dei processi radiativi e convettivi che avvengono nella colonna atmosferica”, illustra Laura Silva dell’Inaf.

I risultati indicano “che la zona abitabile così ottenuta risulta essere più stretta di quella classica. In particolare, alti valori di insolazione massima talvolta accettati nelle stime di abitabilità risultano incompatibili con i limiti termici della vita complessa”, aggiunge Provenzale. Inoltre, “le caratteristiche dell’atmosfera influenzano fortemente i gradienti di temperatura latitudinali del pianeta, la variabilità stagionale, la possibilità di sviluppo di vita complessa e anche la dose di radiazione superficiale indotta da raggi cosmici galattici. Pianeti con bassi valori della massa della colonna atmosferica sono caratterizzati da grandi escursioni di temperatura e alte dosi di radiazione, che potrebbero indurre un eccessivo tasso di evoluzione darwiniana”, conclude Provenzale. “Si conferma, quindi, come nella stima dell’abitabilità extrasolare sia necessario considerare le proprietà delle atmosfere planetarie, oltre che le caratteristiche orbitali dei pianeti, e valutare attentamente i limiti termici, più stringenti rispetto alla semplice presenza di acqua liquida”.

I neutrini solari influenzano il decadimento beta

I neutrini solari veicolano informazioni importanti sulla composizione interna della nostra stella, ma la natura estremamente elusiva di queste particelle rende la loro rilevazione un’impresa ardua e costosa. Ora un gruppo di ricercatori statunitensi ha appena pubblicato su Solar Physics uno studio che, se confermato, può spalancare una via molto più economica allo studio dei neutrini solari, attraverso le variazioni del decadimento radioattivo, apparentemente correlate con le oscillazioni dei neutrini provenienti dal Sole

I neutrini sono particelle subatomiche, senza carica e quasi senza massa, da cui siamo continuamente “trafitti”. Attraverso un’area grande quanto un’unghia passano qualcosa come 65 miliardi di neutrini ogni secondo. Durante un’intera vita, tuttavia, solo una manciata di queste particelle fantasma hanno la probabilità statistica di interagire effettivamente con atomi del nostro corpo.

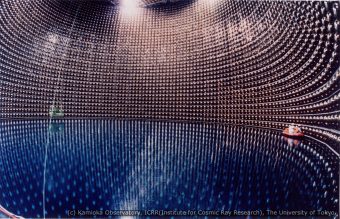

Rilevare i neutrini risulta dunque un’impresa che richiede molta pazienza e, soprattutto, grandi e costosi rivelatori. Come il Super-Kamiokande, l’osservatorio giapponese da 100 milioni di dollari, costituito da un serbatoio sotterraneo riempito con 50mila tonnellate di acqua ultra-pura. La vasca è sormontata da 13mila fotomoltiplicatori, pronti a recepire ogni minimo scintillio conseguente alla rarissima interazione tra un neutrino e una molecola d’acqua.

«Se abbiamo visto giusto, significa che i neutrini solari sono molto più facili da rilevare di quanto pensavamo», dice Peter Sturrock, professore emerito di fisica applicata alla Stanford. «Senza allestire esperimenti enormi e costosi, potremmo ottenere dati simili, o anche migliori, da un esperimento che coinvolge solo pochi microgrammi di materiale radioattivo».

Le ricerche di Sturrock e colleghi si sono infatti concentrate sulle fluttuazioni nel tasso di decadimento di elementi radioattivi, trovando che tali variazioni seguivano una periodicità mensile identica a quella trovata per le cosiddette oscillazioni dei neutrini rilevate nei dati del Super-Kamiokande e attribuibile alla rotazione solare.

La probabile conclusione è che i neutrini solari influenzino direttamente i decadimenti beta. Questo collegamento è stato già teorizzato da altri ricercatori, ma l’analisi del nuovo studio aggiunge l’evidenza finora più forte alla teoria. Il prossimo passo sarà raccogliere una mole maggiore di dati per arrivare a spiegare come questi processi fisici siano collegati.