Alcuni dei vulcani più longevi del Sistema solare si trovano su Marte. L’ipotesi, già presa in considerazione dai ricercatori impegnati in questo tipo di studi, è stata confermata grazie all’analisi di un meteorite marziano trovato in Africa nel 2012. Lo studio, apparso sull’ultimo numero di Science Advances, dimostra che l’attività vulcanica del Pianeta rosso si spinge fino a 2 miliardi di anni fa.

Il fatto che Marte sia stato in passato un pianeta vulcanicamente molto attivo è noto da tempo, ed è evidente da numerose caratteristiche geologiche del pianeta, con rilievi e pianure che mostrano in modo chiaro il passaggio di lava sulla superficie. Il vulcano più grande di tutti è il Monte Olimpo: con una ragguardevole altezza di oltre 27 km (rispetto alla base), supera di circa tre volte il vulcano record sulla Terra, ovvero Mauna Kea, che sommando la parte emersa a quella sommersa supera a stento i 10 km.

Molto di ciò che sappiamo circa la composizione delle rocce vulcaniche presenti su Marte lo abbiamo ricavato grazie a meteoriti trovati sulla Terra. L’analisi delle diverse sostanze presenti può fornire informazioni preziose sul meteorite, come la sua età, la provenienza, il tempo trascorso nello spazio, e sulla superficie terrestre. I meteoriti studiati prima di questo coprono un intervallo di età che va dai 330 e i 600 milioni di anni.

Circa un milione di anni fa, qualcosa ha colpito Marte, andando a impattare su un vulcano o su una pianura lavica. Questo evento ha comportato l’espulsione di rocce nello spazio, e alcuni dei frammenti hanno raggiunto l’orbita terrestre, cadendo sul nostro pianeta come meteoriti.

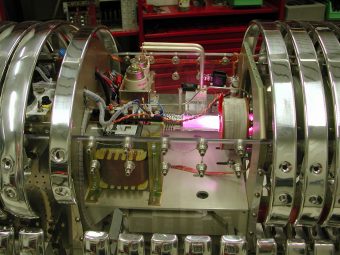

Tom Lapen, primo autore dello studio, mentre esegue misurazioni spettrometriche. Crediti: Chris Watts

«Il nostro lavoro riporta i dati relativi a un meteorite marziano trovato di recente», spiega a Media INAF Tom Lapen, professore di geologia presso l’Università di Huston e primo autore dello studio. «L’analisi degli isotopi presenti al suo interno dimostra che il meteorite si è cristallizzato a partire da un magma formatosi circa 1.8 miliardi di anni prima di qualsiasi altro tipo di shergottiti (il tipo più comune tra i meteoriti marziani)».

«Questi dati sono entusiasmanti, perché si tratta della prima misura diretta dell’età, delle caratteristiche fisiche e dell’associazione spaziale dell’attività vulcanica su Marte. La scoperta di un unico sito marziano di espulsione, con oltre 2 miliardi di anni di colate laviche sedimentate è fondamentale per la comprensione della storia vulcanica del pianeta rosso, e fornisce un modello con il quale è possibile formulare ulteriori ipotesi verificabili riguardanti la periodicità delle attività magmatiche, i tempi scala dei flussi di gas vulcanici in atmosfera, e la natura dinamica del mantello su gran parte della storia del pianeta».

Il meteorite analizzato nello studio, chiamato Northwest Africa 7635, è stato scoperto nel 2012, ed è risultato far parte della nutrita famiglia delle shergottiti. In tutto sono stati trovati undici meteoriti marziani, con composizione chimica simile, e stesso periodo di espulsione. «Siamo in grado di vedere che provengono tutti da una fonte vulcanica simile», aggiunge Lapen. «Dato che hanno anche tempi di espulsione compatibili, possiamo concludere che provengono dalla stessa regione di Marte».

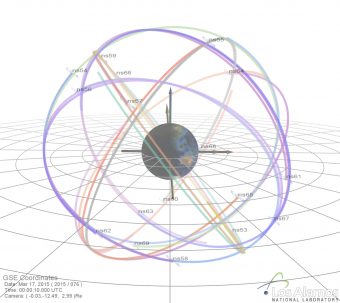

Tempeste solari: 16 anni di dati raccolti dai Gps

ono oltre 16 anni di dati, li hanno raccolti con sensori a bordo dei satelliti Gps e da oggi, per la prima volta nella storia, sono stati resi disponibili al pubblico. Per ordine della Casa Bianca: qui il decreto dell’ottobre scorso, da significativo titolo “Coordinating Efforts to Prepare the Nation for Space Weather Events” con il quale l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ne aveva ordinato la diffusione. Ma di che dati si tratta? Sono tutte misure relative allo space weather: espressione inglese traducibile come ‘meteorologia spaziale’, anche se nulla ha a che fare con le comuni previsioni del tempo, riferendosi alle condizioni ambientali nello spazio esterno – dunque a fenomeni come le tempeste solari. Dati d’importanza cruciale per comprendere come proteggere al meglio infrastrutture critiche sensibili alle tempeste magnetiche quali, ad esempio, i satelliti, gli aerei, le reti di comunicazione, i sistemi di navigazione e la rete elettrica.

«Gli strumenti di monitoraggio dello space weather sviluppati a Los Alamos sono in funzione da decenni sui satelliti Gps», dice Marc Kippen, responsabile del programma del Los Alamos National Laboratory, in New Mexico, che ha messo a punto i sensori per la meteorologia spaziale. «Degli oltre 30 satelliti Gps statunitensi in orbita, a oggi sono 23 ad avere a bordo questi strumenti. Se moltiplichiamo il numero dei satelliti impegnati nella raccolta dati per gli anni di attività, otteniamo oltre 167 “anni satellitari”: una quantità d’informazioni davvero senza precedenti».

I sensori a bordo dei Gps sviluppati a Los Alamos, in orbita a circa 20mila km di quota, misurano senza sosta l’energia e l’intensità delle particelle cariche, per lo più elettroni e protoni, eccitate e intrappolate nel campo magnetico terrestre. Sono le particelle che formano le fasce di Van Allen. Ciascun sensore effettua una misura delle fasce ogni sei ore, dunque l’attuale costellazione di satelliti Gps consente d’avere 92 misure complete al giorno. Nel complesso, un archivio globale e continuo della variabilità di queste fasce negli ultimi 16 anni, comprese le interazioni con le tempeste solari: informazioni di valore inestimabile per sviluppare modelli efficaci di previsione dello space weather.

«La disponibilità dei dati raccolti dai sensori dei satelliti della costellazione Gps nel corso di 16 anni rappresenta una grande opportunità per una migliore comprensione della fisica della fascia di Van Allen esterna, popolata da elettroni di origine cosmica e solare», spiega a Media Inaf Mauro Messerotti, fisico solare all’Inaf di Trieste. «Si tratta infatti della più completa copertura osservativa mai effettuata, in quanto le orbite dei satelliti Gps campionano con continuità questa regione del geospazio».

«L’analisi dei dati consentirà di affinare significativamente i modelli che descrivono struttura e popolazione di questa regione dello spazio circumterrestre, continuamente attraversata da un gran numero di satelliti, i quali possono subire malfunzionamenti e, nei casi più estremi, danni irreparabili», sottolinea Messerotti. «Si potranno infatti studiare con grande livello di dettaglio eventi di space weather estremi già identificati nel periodo delle osservazioni con i detector di particelle dei satelliti Gps».

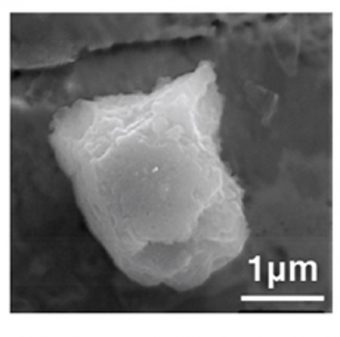

Risolto il rompicapo della polvere cosmica

Uno studio pubblicato questa settimana su Nature Astronomy risolve un enigma attorno al quale gli astrofisici si arrovellano da anni: i granelli di antica polvere cosmica trasportati dalle meteoriti mostrano, all’analisi isotopica, una composizione apparentemente in contrasto con i modelli sulla formazione di grani presolari di gas e polveri. Si tratta di grani ricchi d’ossigeno che hanno origine negli inviluppi circumstellari delle stelle Agb, quelle appartenenti al cosiddetto ramo asintotico delle giganti (asymptotic giant branch) e con massa compresa tra 6 e 8 volte quella del Sole.

«Questi grani, o meglio “granelli”, visto che sono lunghi appena qualche micron, si trovano nelle meteoriti, ma non hanno nulla a che fare con esse. Le meteoriti agiscono solo da “contenitori”. La chimica delle meteoriti è infatti quella solare, ed è diversa», spiega a Media Inaf Oscar Straniero, astrofisico all’Osservatorio di Teramo dell’Inaf e coautore dello studio guidato da Maria Lugaro del Konkoly Observatory ungherese, «da quella delle stelle attorno alle quali i grani si sono formati in epoca anteriore al Sistema solare».

Sono dunque grani pre-solari, o volendo extra-solari: testimoni di un’antichissima nube interstellare giunti nei nostri laboratori grazie alle meteoriti, che li hanno prima inglobati e poi trasportati fino a terra. Grani che si sono formati nel vento delle stelle Agb – stelle al cui interno, fra le tante reazioni di fusione nucleare, è avvenuta anche la sintesi degli isotopi dell’ossigeno. Ed è proprio l’abbondanza relativa di uno di questi isotopi, l’ossigeno-17, ad aver messo in crisi gli scienziati: stando ai calcoli, per quanto raro (circa mille volte più raro del comune ossigeno-16), doveva essere comunque assai più abbondante di quello che in realtà si trova nei grani giunti fino a noi a bordo dalle meteoriti.

Dettaglio dell’esperimento Luna. Crediti: Infn

La soluzione del rompicapo è arrivata grazie all’esperimento Luna, un acceleratore – l’unico al mondo installato in un laboratorio sotterraneo schermato dai raggi cosmici, quello sotto al Gran Sasso dell’Infn – in grado di studiare le reazioni di fusione termonucleare che avvengono nel cuore delle stelle.

E che cos’ha visto? «Luna ha osservato che la probabilità che si inneschi una reazione di fusione nucleare tra nuclei di idrogeno e ossigeno-17 è doppia rispetto a ciò che si pensava», dice il coordinatore dell’esperimento, Paolo Prati, dell’Infn. «Ciò implica che l’ossigeno-17 viene rapidamente distrutto già all’interno delle stelle di origine, e quindi nella polvere cosmica si ritrova solo in bassissime concentrazioni. Ecco perché all’interno delle meteoriti giunte fino noi non si reperisce nelle quantità inizialmente attese: si può così finalmente essere certi che questi fossili celesti sono i testimoni autentici delle fasi convulse di formazione del Sistema solare e della Terra».