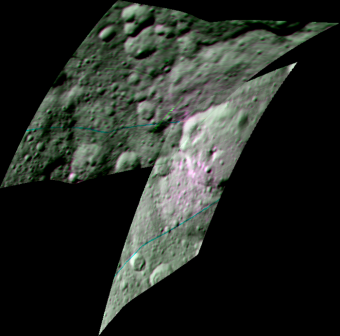

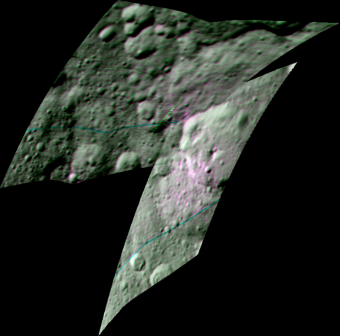

Sulla superficie di Cerere, l’oggetto più grande tra quelli che popolano la fascia principale del Sistema solare, sono state individuate per la prima volta in modo inequivocabile tracce di materiale organico, in gran parte costituito da composti alifatici. La scoperta è stata realizzata da un team di ricercatori coordinati da Maria Cristina De Sanctis dell’Istituto Nazionale di Astrofisica grazie alle osservazioni dello spettrometro italiano VIR a bordo della missione spaziale Dawn della Nasa. VIR è stato fornito dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) sotto la guida scientifica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.

«Mai prima d’ora avevamo avuto un’evidenza così marcata della presenza di molecole organiche alifatiche su un corpo celeste oltre la Terra da dati di missioni spaziali» dice De Sanctis, prima autrice dell’articolo che descrive la scoperta, pubblicato nell’ultimo numero della rivista Science. «Per questo la scoperta è importante: il nostro gruppo, che vede coinvolti molti colleghi dell’Inaf, ha scoperto in modo inequivocabile su una ampia area della superficie di Cerere, pari a circa mille chilometri quadrati, la presenza di materiale organico. Tali composti possono essere considerati i “mattoni” che costituiscono molecole legate a processi biologici».

Il materiale organico è stato individuato in una ampia regione di Cerere in prossimità del cratere Ernutet. Il materiale è distribuito in gran parte vicino al cratere, ma anche in piccole aree più distanti. Le osservazioni dello spettrometro VIR sono state condotte durante una serie di sorvoli nei quali la sonda Dawn si è trovata ad altezze comprese tra 4300 e 385 chilometri dalla superficie.

Secondo i ricercatori, due sono le possibili cause della notevole concentrazione di materiale organico rinvenuto nella regione del cratere Ernutet: l’impatto sulla superficie di Cerere di un corpo celeste ricco di tali composti, oppure la formazione di molecole organiche direttamente sul pianeta nano. Gli scienziati, pur non escludendo del tutto il primo scenario, propendono per il secondo, secondo il quale i composti rinvenuti sarebbero il risultato di processi chimici innescati da attività idrotermale.

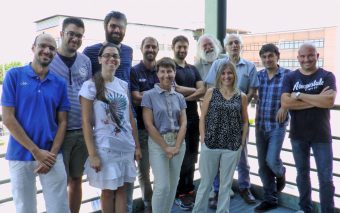

Il gruppo di ricercatori dell’INAF presso l’IAPS (Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali) di Roma che compongono il “Team Dawn”. Da sinistra: Andrea Longobardo, Michelangelo Formisano, Francesca Zambon, Mauro Ciarniello, Teresa Capria, Marco Giardino, Andrea Raponi, Fabrizio Capaccioni, Maria Cristina De Sanctis, Gianfranco Magni, Alessandro Frigeri e Federico Tosi. Crediti: Elisa Nichelli / Media INAF

«L’importanza di questa scoperta è data dal fatto che la superficie di Cerere è particolarmente ricca di fillosilicati – sostanzialmente argille -, composti ammoniati e anche ghiaccio d’acqua in abbondanza» aggiunge De Sanctis. «Non solo: in una zona del pianeta nano è stata riscontrata la più consistente distribuzione di carbonati al di fuori della Terra. Tutte caratteristiche che creano un ambiente favorevole a sostenere il possibile sviluppo di una chimica prebiotica su Cerere».

«Lo spettrometro italiano VIR, fornito da Asi e realizzato dall’industria italiana sotto la guida del Team Inaf/Iaps, è una strumentazione di eccellenza a bordo della missione DAWN. L’Italia ha un’esperienza più che ventennale su questo tipo di strumentazione scientifica largamente usato per le missioni di esplorazione del sistema solare; la scoperta della presenza di molecole organiche sulla superficie di Cerere rappresenta un’ulteriore conferma della leadership italiana in questo campo» dice Barbara Negri, responsabile Asi dell’Esplorazione e osservazione dell’universo.

Video

Viaggio paleomagnetico al centro della Terra

Il motto dice “sbagliando s’impara” e questo non vale soltanto per le nostre esperienze di vita, bensì anche per la scienza. C’è da dire che il metodo scientifico prevede la presenza di errori al fine di arrivare al risultato, e la storia è piena di esempi. Superare gli errori sistematici (che nel linguaggio tecnico vengono definiti bias) accumulati nel corso di decenni di ricerca è un lavoro impegnativo, ma non impossibile. I geofisici della Michigan Technological University hanno trovato un modo per superare gli ostacoli nello studio della storia della nucleo e del campo magnetico terrestre analizzando di nuovo campioni di roccia già studiati in passato.

Dato che non viviamo in un romanzo di Jules Verne o in un film di fantascienza, non è ancora tecnicamente possibile arrivare agilmente fino al caldissimo nucleo (core) del nostro pianeta. Per studiarne la composizione e la storia, si raccolgono e analizzano campioni di rocce vulcaniche, facilmente reperibili sulla superficie. Rocce che portano anche la memoria dell’intensità del campo magnetico all’epoca in cui si sono prodotte, risalendo indietro nel tempo fino a primi giorni di vita della Terra, quando si stava sviluppando la geodinamo, cioè il meccanismo che genera e tiene vivo il campo magnetico terrestre mediante convezione e conduzione delle correnti nel nucleo fluido.

Il problema riscontrato dai geofisici è che la maggior parte dei dati raccolti da queste vecchie rocce possono essere oggetto di bias, cioè di errori sistematici. Nello studio, pubblicato su Science Advances, il gruppo di ricercatori della Michigan Tech delinea come si accumulano questi “errori” e che cosa fare al riguardo.

Gli esperti fanno l’esempio del periodo giurassico, quando i dinosauri erano solo l’ultimo dei problemi in confronto agli alti livelli di anidride carbonica e ai frequenti capovolgimenti del campo magnetico ai poli. I dati raccolti dai campioni di roccia ci presentano, infatti, una fotografia diversa rispetto a quella teorizzata dai modelli della geodinamo interna al nostro pianeta: sembrerebbe che più era variabile il campo magnetico e più la sua intensità sia scemata.

Per i ricercatori è stato difficile confrontarsi con i dati provenienti dai campioni raccolti sul campo, che finora non hanno mostrato una correlazione tra le inversioni magnetiche e la forza dei campi magnetici del passato. Aleksey Smirnov, a capo dello studio, ha spiegato che il bias è dovuto al metodo di Thellier, la tecnica di datazione solitamente utilizzata per l’analisi dei campioni di roccia in ambito paleomagnetico. «Potrebbe essere necessario rivedere i dati raccolti in precedenza», spiega Smirnov. Nella nuova ricerca, il suo team ha prima di tutto testato l’errore sistematico su campioni sintetici (cioè creati in laboratorio), perché «quando si lavora con rocce naturali è difficile separare gli effetti e le alterazioni dei “granelli non ideali”».

La ricercatrice del Michigan Tech Katie Bristol prepara un campione di roccia con azoto liquido. Crediti: Michigan Tech, Sarah Bird

Dato che la maggior parte delle rocce contengono granelli non ideali molto più grandi di quelli richiesti dal metodo di Thellier, le trame sono deformate e non possono essere utilizzate durante le analisi senza incorrere in bias. I ricercatori tendono ad utilizzare solo una parte della trama per valutare meglio la relazione lineare. Questo produce costantemente misure diverse da quelle attese e quindi errori sistematici.

Nel nuovo studio, Smirnov e colleghi spiegano che per raccogliere un set di dati migliore bisognerebbe utilizzare la tecnica della demagnetizzazione a basse temperature, sfruttando comunque il metodo Thellier. Il gruppo di Smirnov procede immergendo il campione di roccia in azoto liquido, in un ambiente privo di campo magnetico, lasciando poi tornare naturalmente il campione a temperatura ambiente prima di sottoporlo alle misure col magnetometro. La procedura, secondo i ricercatori, permette di stabilizzare il campione.

I lampi radio sul telefonino?

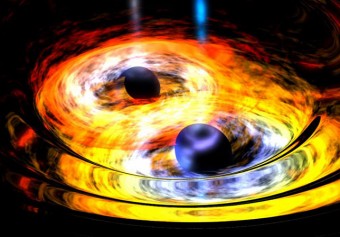

Quando è stato scoperto il primo lampo radio, nel 2007, Dan Maoz dell’Università di Tel Aviv era in anno sabbatico all’Osservatorio Inaf di Arcetri, a Firenze, occupandosi, tra l’altro, di pianeti extrasolari. Ancora non sapeva che i fast radio burst (Frb), improvvisi bagliori nelle frequenze radio che durano soltanto pochi millesimi di secondo, sarebbero presto entrati nel suo campo di interesse. Un mistero, quello dell’origine dei lampi radio, su cui si è concentrato anche Avi Loeb, noto ed eclettico astrofisico dello Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Ora Maoz e Loeb, con un articolo in via di pubblicazione su Monthly Notices of Royal Astronomical Society, propongono un metodo originale per coinvolgere il pubblico nella caccia ai lampi radio, limitatamente a quelli di origine galattica. Secondo i due autori, tutto ciò che serve sono migliaia di volontari dotati di smartphone e un’apposita applicazione che giri in background. L’idea nasce dal fatto che i lampi radio sono stati rilevati a frequenze radio che corrispondono a quelle usate da cellulari, Wi-Fi e dispositivi simili.

«Un Frb prodotto nella Via Lattea inonderebbe l’intero pianeta in una volta sola», spiega Maoz. «Se migliaia di telefoni cellulari raccogliessero un segnale quasi nello stesso momento, sarebbe un buon indice di aver trovato un vero e proprio evento».

Finora sono stati scoperti solo una ventina di lampi radio. Solo per uno di questi si è individuata con certezza l’origine, in una galassia molto distante, ma i ricercatori sono ormai propensi a pensare che i fast radio burst provengano da fuori della nostra galassia. Potrebbe essere il caso che anche la nostra galassia produca uno di questi misteriosi lampi, e i due ricercatori stimano che ciò potrebbe verificarsi in un tempo compreso tra 30 e 1500 anni, o molto prima, nel caso di un lampo radio “intermittente”.

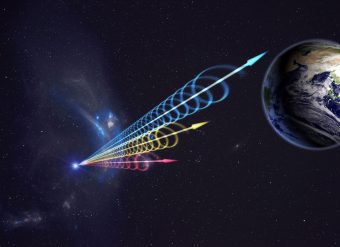

Rappresentazione artistica di un fast radio burst in viaggio verso la Terra. I colori rappresentano il fascio di luce che arriva a diverse lunghezze d’onda nella banda radio. In blu le lunghezze d’onda più corte, che arrivano svariati secondi prima di quelle in rosso, che corrispondono invece a lunghezze d’onda maggiori. Questo effetto si chiama dispersione ed è dovuto al fatto che il segnale radio attraversa del plasma. Crediti: Jingchuan Yu, Planetario di Pechino

Usare gli smartphone per studiare fenomeni celesti è una possibilità già messa in pratica dal progetto Deco per rilevare i raggi cosmici, in questo caso attraverso la fotocamera. Tuttavia, Marcello Giroletti dell’Inaf di Bologna, che ha condotto diversi studi sui lampi radio, è un po’ scettico sull’idea di Maoz e Loeb.

«Il primo motivo è che sappiamo ancora troppo poco sui lampi radio per avere un’idea precisa di quanto sia probabile che uno si possa verificare nella nostra galassia: l’unica galassia ospite finora identificata per un Frb è una galassia nana, piuttosto diversa dalla Via Lattea. Basandosi su questo, c’è la possibilità che gli Frb nella nostra galassia non si verificheranno mai», spiega Giroletti a Media Inaf.

«Ammesso comunque che un evento di Frb si verificasse nella nostra galassia, la parte difficile sarebbe localizzarlo in quanto a tempo e posizione, questo perché i cellulari sono progettati ed ottimizzati per la ricezione di segnali con caratteristiche molto diverse da quelle degli Frb», prosegue il ricercatore.

«In generale, l’idea sembra interessante ma ancora prematura, soprattutto per il poco che ancora comprendiamo sugli Frb», conclude Giroletti. «Ogni singola scoperta in questo campo aiuterà a capire se questo è un argomento per il quale la citizen science possa portare un contributo o meno».