Gli astronomi l’hanno ribattezzata Spiderweb, ovvero ragnatela, ed è una galassia gigante in formazione che si trova al centro di un ammasso di galassie molto distanti, lontane da noi 10 miliardi di anni luce. Un team internazionale di ricercatori – fra i quali Laura Pentericci dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) – guidato da Bjorn Emonts, del Centro per l’Astrobiologia in Spagna, ha studiato Spiderweb e il suo ammasso utilizzando radiotelescopi in Australia e Stati Uniti. Gli scienziati hanno scoperto che questa galassia gigante, composta in realtà da un nucleo centrale dove è stata individuata una sorgente di onde radio e da tante piccole galassie che stanno precipitando verso di esso, è letteralmente immersa in una enorme nube di gas freddo alla temperatura di circa -200 gradi Celsius.

La nube di gas in cui si trova il gruppo di galassie contiene circa 100 miliardi di volte la massa del nostro Sole. Il gas è composto soprattutto da molecole di idrogeno, il principale costituente di stelle e galassie. L’idrogeno non è stato osservato direttamente, ma grazie alla rilevazione di un altro gas tracciante, il monossido di carbonio (CO), più facile da identificare. «La cosa sorprendente», dice Pentericci, coautrice dello studio pubblicato in un articolo sull’ultimo numero della rivista Science, «è che il gas si estende su scale molto ampie, circa 210 mila anni luce, ma non sembra associato alle singole piccole galassie che costituiscono l’ammasso. Anche la velocità del gas e quella delle galassie sono molto diverse tra loro e questo conferma che si tratta di due componenti distinte».

Studi precedenti, condotti con il telescopio Spaziale Hubble, avevano rivelato l’insolita presenza di miliardi di giovani stelle distribuite intorno alla galassia Spiderweb, ma non associate alle singole componenti. Alla luce di questi nuovi risultati, gli astronomi ritengono ora che le due componenti diffuse, ovvero le nuove stelle in formazione e il gas molecolare, siano associate tra loro e quindi il sistema di Spiderweb si stia accrescendo proprio dalla nube di gas freddo in cui si trova immersa.

Gli scienziati hanno potuto ottenere questa dettagliata visione dell’ammasso di galassie grazie alla combinazione delle osservazioni condotte dal Very Large Array del National Radio Astronomy, nel New Mexico (Stati Uniti), e dall’Australia Telescope Compact Array, del Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (Australia). I dati raccolti dal primo strumento hanno rivelato, sorprendentemente, che gran parte del gas freddo non è presente nelle galassie più piccole che costituiscono l’ammasso. Quelli raccolti dal secondo hanno invece evidenziato l’enorme bolla di gas freddo in cui si trova l’ammasso galattico.

Il team dell’Osservatorio di Leida in Olanda guidato da George Miley, e di cui Laura Pentericci ha fatto parte durante il dottorato di ricerca, ha scoperto la radio-galassia Spiderweb molti anni fa. «Questa sorgente è un laboratorio fantastico, che ci permette di studiare le prime fasi di formazione delle galassie supermassive al centro degli ammassi di galassie, che possono essere considerati un po’ come “le città” del nostro Universo», dice Miley. «Studiamo queste gigantesche strutture da tanti anni», aggiunge Pentericci, «ma solo da poco abbiamo iniziato a capire quali sono i meccanismi che portano alla loro formazione a partire dall’oceano di gas che le circonda».

L’obiettivo dei ricercatori è ora capire quale sia l’origine di questo gas freddo. «Il monossido di carbonio che abbiamo rilevato deve per forza essere un sottoprodotto di stelle più antiche, una forma di riciclaggio cosmico, ma ad oggi non possiamo dire con certezza da dove provenga il gas o come si sia accumulato nel nucleo dell’ammasso. Per scoprirlo», spiega Emonts, «dovremo spingerci ad epoche ancora più remote nella storia dell’Universo».

Video

Il cuore pesante di Plutone

È un enorme bacino ghiacciato dalla forma assai peculiare, la forma di un cuore, e somiglia molto a quella che sulla Terra è la calotta polare: è Sputnik Planitia, e si trova sul pianeta nano Plutone. Il bacino è stato osservato per la prima volta nel 2015 grazie alle immagini raccolte dalla sonda New Horizons della NASA, e sulle sue origini gli scienziati si interrogano. Un nuovo studio guidato da Douglas Hamilton, professore di astronomia presso l’Università del Maryland, suggerisce che Sputnik Planitia si sia formata all’inizio della storia di Plutone e che le sue caratteristiche siano inevitabili conseguenze dei processi evolutivi del pianeta. L’articolo è stato pubblicato oggi sulla rivista Nature.

Recenti studi hanno attribuito il posizionamento di Sputnik Planitia rispetto alla superficie di Plutone all’azione delle forze mareali della sua grande luna, Caronte. Il bacino si trova infatti in posizione perfettamente opposta a quella nella quale, rispetto al pianeta nano, si trova la sua enorme luna, e il riempirsi di ghiaccio del bacino nel corso del tempo avrebbe riorientato Plutone rispetto ai suoi assi. Per quello che riguarda invece l’origine di Sputnik Planitia, essa è stata attribuita a un impatto, un gigantesco impatto, che avrebbe innescato la fuoriuscita di ghiacci volatili da un oceano nel sottosuolo, e, una volta formatosi il bacino, il ghiaccio si sarebbe andato accumulando naturalmente in tale depressione.

Ma nel nuovo studio guidato da Hamilton i ricercatori sostengono che l’accumulo di ghiaccio nella zona si sarebbe verificato anche in assenza della presenza pregressa del bacino, poiché quella è la zona più fredda presente su Plutone. Circa un milione di anni dopo la formazione di Caronte, i depositi di ghiaccio su Plutone si sarebbero concentrati in un unico “tappo”, una calotta situata vicino a una latitudine di 30 gradi, anche in ragione dell’effetto albedo. L’accumularsi del ghiaccio avrebbe causato un effetto gravitazionale tale da bloccarlo, col rallentare dell’orbita del pianeta, in una posizione longitudinalmente opposta a quella di Caronte.

«La principale differenza tra modello che propongo e gli altri è che suggerisco che la calotta di ghiaccio si sia formata presto, quando Plutone aveva una velocità di rotazione maggiore, e che il bacino si sia formato in seguito e non a causa di un impatto», spiega Hamilton, l’autore principale dello studio. Utilizzando un modello da lui stesso sviluppato, Hamilton ha rilevato che la posizione iniziale di Sputnik Planitia potrebbe essere spiegata dal clima insolito di Plutone e dal suo asse, che è inclinato di 120 gradi (l’inclinazione dell’asse della Terra è di 23,5 gradi). L’area situata a 30 gradi di latitudine nord e sud è quella più fredda del pianeta nano, di gran lunga più fredda rispetto ai poli. Il ghiaccio si sarebbe dunque formata attorno queste latitudini, compreso il centro di Sputnik Planitia, che si trova a 25 gradi di latitudine nord.

«Il grande cuore di Plutone pesa assai sul piccolo pianeta, provocando inevitabilmente la depressione del suolo», dice Hamilton, notando che lo stesso fenomeno si verifica sulla Terra: il ghiaccio della Groenlandia ha creato un bacino e spinto verso il basso la crosta su cui poggia.

Il modello proposto dal team guidato da Hamilton può spiegare sia la latitudine che la longitudine alla quale è collocata la Sputnik Planitia, così come il fatto che i ghiacci si siano accumulati dando origine a un bacino, ma vi sono altri modelli che vengono presentati nello stesso numero della rivista Nature. Tra gli altri uno studio guidato da Francis Nimmo dell’Università della California a Santa Cruz, e che vede lo stesso Hamilton tra i co-autori, modellizza la formazione della Sputnik Planitia attribuendone la nascita all’impatto sul pianeta di un oggetto celeste, che lo avrebbe colpito ad alta velocità. Il modello indicherebbe che il bacino potrebbe essersi formata dopo che Plutone ha rallentato la sua rotazione, spostandosi poi solo leggermente dalla sede attuale. Se questo scenario si dimostrasse corretto, le caratteristiche della Sputnik Planitia sembrerebbero suggerire la presenza di un oceano sotto la superficie su Plutone.

«Entrambi i modelli sono attuabili alle giuste condizioni», aggiunge Hamilton. «E anche se non possiamo concludere in modo definitivo che vi sia un oceano sotto la superficie ghiacciata di Plutone, non possiamo neanche affermare con certezza il contrario».

Anche se Plutone è stato privato del suo status di pianeta, una calotta di ghiaccio è una struttura sorprendentemente simile a quelle che si possono osservare sulla Terra: Plutone, insieme alla Terra e a Marte, è il terzo oggetto conosciuto a possedere una calotta ghiacciata. Un cuore che nasconde ancora tanti misteri.

Transiti planetari visti da Terra

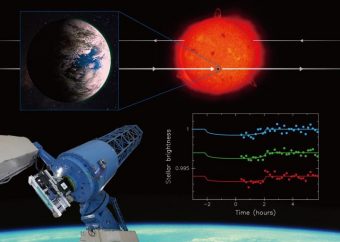

Osservare da Terra il transito di un pianeta extrasolare di dimensioni terrestri può sembrare un’impresa al limite dell’impossibile, e invece un team internazionale guidato da ricercatori del National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ) è riuscito nell’intento. Il transito è un fenomeno di diminuzione della luminosità della stella dovuto al passaggio davanti al suo disco di un oggetto di dimensioni planetarie. Anche nel caso di pianeti giganti questo effetto è molto debole, e vengono quindi dedicati strumenti specifici alla caccia di questi segnali. Gli scienziati che hanno condotto la ricerca, pubblicata di recente sulla rivista The Astronomical Journal, hanno ottenuto informazioni fotometriche estremamente dettagliate grazie a una nuova tecnica di analisi dei dati raccolti dall’Osservatorio Astrofisico di Okayama. L’interesse a studiare in particolare K2-3d, obiettivo della ricerca, è che questo pianeta è simile alla Terra e potrebbe ospitare forme di vita.

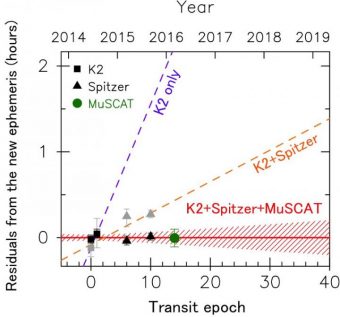

La breve durata delle osservazioni per un singolo campo di vista della missione K2, ovvero la “seconda luce” del telescopio Kepler della NASA, non ha permesso ai ricercatori di calcolare con precisione il periodo orbitale di molti pianeti. Ogni singola porzione di cielo viene infatti monitorata per circa 80 giorni, e quindi sono necessarie osservazioni successive con altri telescopi per conoscere con precisione quando avverranno i prossimi transiti, e dunque quando pianificare le campagne osservative.

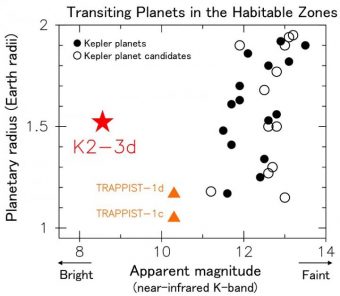

Transiti di pianeti che si trovano nella zona abitabile della loro stella, ovvero quella regione di spazio all’interno del quale il pianeta può ospitare acqua liquida sulla sua superficie. I parametri considerati sono il raggio del pianeta e la magnitudine (ovvero la luminosità) della stella ospite. I pallini neri rappresentano pianeti confermati, mentre quelli bianchi sono solo candidati, ed entrambe le classi sono state scoperte dalla missione Kepler. I triangoli gialli corrispondono a pianeti a 40 anni luce da noi, scoperti da un telescopio terrestre, che però sembrano trovarsi al di fuori della zona abitabile. K2-3d, indicato dalla stella rossa, ha la stella ospite più brillante di tutte. Crediti: NAOJ

K2-3d è un pianeta extrasolare che si trova a circa 150 anni luce di distanza da noi e ha un raggio pari a 1.5 volte quello terrestre. Il pianeta orbita attorno alla sua stella, che è grande circa la metà del Sole, con un periodi di circa 45 giorni. Rispetto alla Terra, K2-3d si trova molto più vicino alla propria stella (circa un terzo della distanza media tra il nostro pianeta e il Sole), ma siccome la temperatura superficiale della stella è inferiore a quella del Sole, le stime dei ricercatori mostrano che il pianeta potrebbe ospitare un clima analogo a quello terrestre. Inoltre, c’è la possibilità che su K2-3d sia presente acqua liquida, elemento fondamentale per il sostentamento della vita così come la conosciamo.

La missione spaziale Kepler ha scoperto circa 30 pianeti potenzialmente abitabili, e tra questi K2-3d è il più vicino di tutti, per questo è stato identificato come uno dei candidati più interessanti per le osservazioni di follow-up. La diminuzione di luminosità causata dal suo passaggio davanti alla stella ospite è molto piccola, pari a circa 0.7 mmag (meno di un millesimo di magnitudine), ed è inferiore alla sensibilità dello strumento utilizzato (che va da 0.9 a 1.2 mmag a seconda della banda considerata). Tuttavia, i ricercatori sono riusciti a rilevare i transiti sfruttando i parametri orbitali ottenuti dalle osservazioni precedenti di Kepler e introducendo una nuova tecnica di analisi dei dati che utilizza un approccio multi banda.

Previsioni dei tempi di transito futuri di K2-3d sulla base di dati K2 (Kepler), K2 e Spitzer, e K2, Spitzer e MuSCAT, lo strumento montato sul telescopio di Okayama. Quadrati, triangoli e cerchi sono, rispettivamente, i dati ottenuti con Kepler, Spitzer e MuSCAT. I valori indicati in grigio corrispondono a misure precedenti a questa ricerca, mentre quelli neri sono stati ricalcolati. Lo studio presentato dai ricercatori ha corretto le previsioni del transito del 2018 di oltre un’ora. Crediti: NAOJ

Per questo studio è stato utilizzato il telescopio da 188 cm dell’Osservatorio Astrofisico di Okayama, e in particolare lo strumento MuSAT (che sta per Multi-color Simultaneous Camera for studying Atmospheres of Transiting exoplanets), che permette analisi multi banda specifiche per lo studio di transiti di esopianeti. La prossima generazione di telescopi, come ad esempio il James Webb Space Telescope, sarà in grado di misurare con precisione la diminuzione di luminosità dovuta al transito di K2-3d, arrivando a permettere indagini della composizione chimica dell’atmosfera planetaria. Se il pianeta ospita la vita, ci aspettiamo di poter rilevare molecole specifiche, come l’ossigeno.

In seguito alla sua scoperta K2-3d è stato osservato anche dal telescopio spaziale Spitzer. Combinando i dati di Kepler, Spitzer e quelli raccolti dal telescopio di Okayama, i ricercatori sono riusciti a determinare il periodo orbitale del pianeta con una precisione di circa 18 secondi (un trentesimo dell’incertezza iniziale, ricavata con i soli dati di Kepler). Questa misura garantisce una stima estremamente accurata per il calcolo dei prossimi transiti, e permette una pianificazione accurata delle prossime osservazioni.