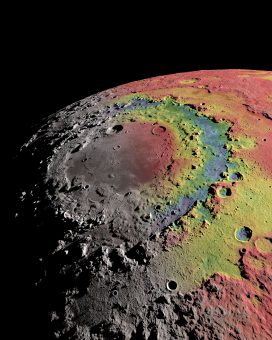

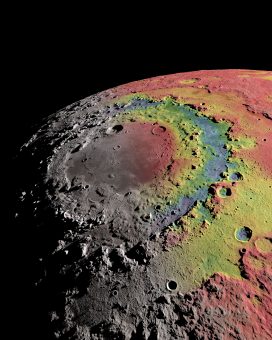

Sulla Luna c’è un enorme bacino, formatosi circa 3.8 miliardi di anni fa, caratterizzato da una forma ad anelli concentrici. Si chiama Mare Orientale, e utilizzando i dati provenienti dalla missione Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL) della NASA i ricercatori sono riusciti a gettare nuova luce sulla sua formazione. I risultati dei loro studi sono stati pubblicati sulla rivista Science, in due articoli distinti.

Il Mare Orientale ha una forma a bersaglio facilmente riconoscibile, in cui il cratere più esterno misura quasi mille chilometri di diametro. Trovandosi lungo il bordo sud-occidentale della Luna è poco visibile da Terra, ed è stato studiato in dettaglio solo grazie a missioni spaziali dedicate al nostro satellite naturale. Gli scienziati hanno discusso per anni su come potessero essersi formate quelle strutture ad anello, e finalmente, grazie a una serie di passaggi ravvicinati delle sonde gemelle GRAIL, siamo vicini a una risposta.

I dati raccolti nel 2012 dalla missione GRAIL hanno mostrato nuovi dettagli sulla struttura interna del bacino e gli scienziati sono stati in grado di ricreare, attraverso simulazioni al computer, il processo di formazione degli anelli.

«I grandi impatti, come quelli che hanno formato il Mare Orientale, sono stati i principali responsabili del cambiamento delle superfici planetarie nel sistema solare», spiega Brandon Johnson, geologo della Brown University, primo autore di uno dei due studi e co-autore dell’altro. «Grazie ai dati forniti da GRAIL abbiamo un’idea molto più chiara di come si formano questi bacini, e siamo in grado di applicare le nostre conoscenze a crateri di dimensioni simili osservati su altri pianeti o lune».

«In passato sapevamo molto poco di questo bacino», dice Jim Head, geologo della Brown Univesity e co-autore della ricerca. «Dovevamo affidarci a ciò che riuscivamo a vedere della sua superficie, senza conoscenze approfondite del sottosuolo. È come cercare di capire come funziona il corpo umano solo studiandone la pelle. La bellezza dei dati GRAIL è che ci ha permesso di mettere il Mare Orientale in una macchina a raggi X, offrendoci uno sguardo dettagliato sia sulle sue caratteristiche superficiali che su quelle del sottosuolo».

Uno dei misteri fondamentali che sono stati risolti riguarda la dimensione e la posizione della “cavità transiente”, ovvero il cratere generato inizialmente dall’impatto. Per impatti di piccola taglia il cratere iniziale rimane visibile, ma per collisioni più grandi il rimbalzo della superficie che avviene dopo l’impatto può cancellare ogni traccia del bacino iniziale. Alcuni ricercatori pensavano che uno degli anelli potesse rappresentare questo cratere primordiale, mentre le osservazioni di GRAIL hanno dimostrato che non è così: i dati gravitazionali rivelano che la cavità transiente si trova tra i due anelli più interni, e ha un diametro pari a circa 300-500 km. La stima sulla dimensione del cratere iniziale ha permesso al team di valutare quanto materiale sia fuoriuscito durante la collisione: oltre un milione di metri cubi di roccia.

Rappresentazione artistica delle sonde gemelle GRAIL sulla superficie lunare. Crediti: NASA/JPL

Nel contesto del secondo lavoro, i ricercatori hanno sviluppato un modello che, a partire dai dati GRAIL, è in grado di fornire informazioni circa l’oggetto che ha impattato sulla Luna per formare il Mare Orientale. La migliore concordanza con i dati è rappresentata da un oggetto con un diametro di circa 60 km, che viaggiava a 15 km al secondo.

La simulazione spiega come si sono formati gli anelli concentrici, e mostra come la crosta sia rimbalzata dopo l’impatto, con rocce calde e fluide del sottosuolo che si muovevano in profondità all’altezza del punto di impatto. Questo flusso di materiale verso l’interno ha causato delle fratture alla crosta, che è poi scivolata in direzione esterna, dando vita ai due anelli più lontani.

L’anello più interno si è formato attraverso un processo differente. In genere, negli impatti di piccola taglia, il rimbalzo della crosta può formare un picco centrale di materiale che si accumula e si raffredda, ma nel caso del Mare Orientale questo picco risultava troppo grande. Il materiale fuoriuscito a seguito dell’impatto si è andato a disporre in forma circolare, dando vita all’anello più piccolo.

«Si tratta di un processo molto intenso», aggiunge Johnson. «Questi rilievi e l’anello centrale si sono formati a pochi minuti dall’impatto, ed è la prima volta che siamo in grado di riprodurre la loro formazione con tale dettaglio. GRAIL ci ha fornito i dati di cui avevamo bisogno per dare una base solida ai modelli».

«Ci sono diversi bacini di questo tipo su Marte», continua Johnson. «Ma, rispetto alla Luna, Marte è un pianeta geologicamente più attivo, e questo fa sì che la storia dei crateri venga cancellata dal tempo. Ora che abbiamo una comprensione migliore di come si possano formare crateri di questo tipo, possiamo ricostruire i processi che sono avvenuto dopo».

«La Luna è una specie di laboratorio», dice Head. «Il fatto che sia così ben conservato ci permette di analizzare con grande precisione una serie di caratteristiche che possono essere osservate in tutto il sistema solare».

Energia oscura addio? Non proprio

In un recente articolo apparso su Scientific Reports, tre ricercatori, tra cui l’italiano Alberto Guffanti del Dipartimento di Fisica dell’Università di Torino, hanno sollevato alcuni dubbi su una delle scoperte più importanti della cosmologia: l’espansione cosmica accelerata, ovvero che la velocità con cui l’universo si espande sta accelerando.

Grazie all’utilizzo di un catalogo di 740 supernove 1a, un numero più di dieci volte superiore a quello del campione originale che portò alla fondamentale scoperta, gli autori hanno trovato che l’evidenza a favore di un’accelerazione cosmica dello spazio potrebbe essere marginale, cioè meno robusta di quanto fin qui ritenuto. I risultati del nuovo studio sarebbero invece consistenti con un tasso di espansione costante.

Cinque anni fa, il premio Nobel per la Fisica venne attribuito a Brian P. Schmidt, Adam Riess e Saul Perlmutter per la loro scoperta dell’espansione cosmica accelerata. La loro conclusione si basava sull’analisi di una particolare classe di supernove, dette di tipo 1a, osservate sostanzialmente dal telescopio spaziale Hubble assieme ad altri grandi telescopi terrestri. Essa portò all’idea, ormai comunemente accettata, che l’universo sia dominato da una misteriosa forza non direttamente rilevabile, chiamata energia oscura, che determinerebbe il ritmo accelerato dell’espansione cosmica.

«La scoperta dell’espansione cosmica accelerata ha portato alla vincita del premio Nobel, del Gruber Cosmology Prize e del Breakthrough Prize in Fisica Fondamentale», spiega Subir Sarkar del Dipartimento di Fisica all’Università di Oxford e co-autore dello studio. «Essa ha ormai portato all’idea comunemente accettata che l’universo è dominato da una forma di energia oscura che si ritiene agisca come la famosa costante cosmologica di Einstein. Questo concetto sta alla base del ‘modello standard’ della cosmologia».

Gli autori del nuovo studio, tuttavia, compiendo tutta una serie di analisi statistiche sul loro più ampio database di supernove, hanno trovato che l’evidenza a favore di un’espansione accelerata sta entro uno scarto statistico di ‘3 sigma’. «È poco per avere i classici ‘5 sigma’ richiesti per affermare invece che siamo di fronte a una vera e propria scoperta di significato fondamentale», afferma Sarkar.

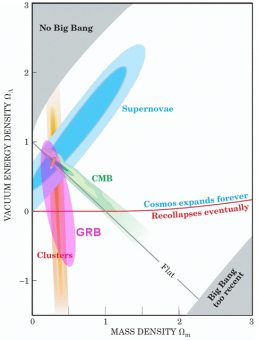

La figura illustra il contributo di quattro sorgenti di dati nel piano ΩΛ-Ωm. Si nota che le supernove non rappresentano l’unica sorgente d’informazione che indica una costante cosmologica diversa da zero. I dati associati agli ammassi, ai gamma-ray burst e alla radiazione cosmica (CMB) sono altrettanto rilevanti. Quindi, il fatto che quattro ellissi si sovrappongano non è banale e suggerisce che le quattro sorgenti di dati sono in accordo con un modello che viene chiamato “concordanza”. Il modello standard della cosmologia con i parametri in prossimità dell’ellisse più piccola al centro delle sovrapposizioni è noto come “modello di concordanza”. Crediti: Amati & Della Valle 2013

Ci sono, comunque, altri dati disponibili che sembrano supportare l’idea di un’espansione cosmica accelerata: ad esempio, l’informazione sulla radiazione cosmica di fondo ottenuta mediante una serie di esperimenti, condotti da terra e dallo spazio, come quelli – più recenti – del satellite Planck dell’ESA. «Tutti questi test sono indiretti», continua Sarkar. «Essi vengono eseguiti nell’ambito di uno specifico modello, che si basa su determinate assunzioni, e la radiazione cosmica non è direttamente influenzata dall’energia oscura. In realtà, esiste un effetto molto piccolo, il cosiddetto effetto Sachs-Wolfe integrato, che però non è stato rivelato in maniera convincente».

In altre parole, gli autori sostengono che le argomentazioni basate sulla radiazione cosmica di fondo sarebbero dipendenti dal modello assunto e che il modello potrebbe essere sbagliato, il che renderebbe invalide le argomentazioni stesse basate sulla radiazione cosmica di fondo.

«Credo che esista una possibilità di essere sviati e che l’apparente manifestazione dell’energia oscura sia una conseguenza di come vengono analizzati i dati nell’ambito di un modello teorico estremamente semplificato, che di fatto venne costruito negli anni ’30, cioè parecchio tempo prima che fossero disponibili molti più dati osservativi reali», fa notare Sarkar. «Un quadro teorico più sofisticato, che tenga conto del fatto che l’universo non sia esattamente omogeneo e che il suo contenuto di materia possa non comportarsi come un gas ideale, due assunzioni fondamentali della cosmologia standard, potrebbe tener conto di tutte le osservazioni senza richiedere la necessità di introdurre il concetto di energia oscura. Il vero problema è che l’energia del vuoto è qualcosa che ancora non comprendiamo con certezza».

Certo, sarà necessario un grande lavoro per convincere la comunità scientifica di tutto questo in quanto, secondo gli autori, il presente lavoro serve a dimostrare che un pilastro fondamentale del modello cosmologico standard risulterebbe piuttosto traballante. Ma per chiarire questi concetti e per fare il punto sui risultati ottenuti da Nielsen, Guffanti e Sarkar, Media INAF ha posto alcune domande a Massimo Della Valle, direttore dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte, già collaboratore di Saul Perlmutter sugli studi di supernove-1a ad alto redshift.

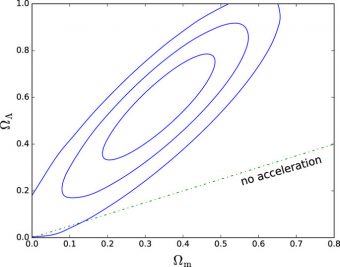

La figura 2 di Nielsen et al. che mostra i contorni di confidenza nel piano ΩΛ-Ωm. Crediti: Nielsen et al. 2016

Dovremmo fare un passo indietro in relazione alla scoperta dell’espansione cosmica accelerata, cioè rivedere tutto e mettere in discussione il modello standard della cosmologia?

«Se dobbiamo fare un passo indietro non lo so, ma sicuramente non lo faremo sulla base di quanto riportato nel lavoro di Nielsen et al. che mettono in discussione non solo l’espansione accelerata dell’Universo, ma, implicitamente, anche il fatto di vivere in un universo caratterizzato da una geometria “piatta”, come misurato in passato dall’esperimento BOOMERANG e più recentemente da Planck. L’analisi della figura 2 di Nielsen et al. rivela il punto critico delle loro conclusioni. Al termine della loro analisi statistica su un campione di oltre 700 supernove, gli autori trovano che i dati sono ‘consistenti’ entro ‘3 sigma’ con un universo in espansione costante, caratterizzato da Ωm ~0.1 e quindi ΩΛ ~0.05, che però sono valori incompatibili con Ωk = 0.000±0.005, il parametro di curvatura, corrispondente all’universo “piatto” misurato da Planck».

La figura 3 di Nielsen et al. mostra (in alto) il confronto relativo al modulo di distanza, in funzione del redshift, misurato con il suo valore atteso di best fit nel caso di un universo in accelerazione e (ΛCDM) di un universo che si espande con velocità costante (Milne). Il pannello in basso mostra i residui relativi al modello di Milne. Crediti: Nielsen et al. 2016

Sarebbe, dunque, solo una questione di statistica, e perciò di un’analisi più dettagliata dei dati, che porterebbe gli autori a queste conclusioni?

«Si, direi che le loro conclusioni si basano su un’interpretazione puramente statistica dei dati, ma nel contempo gli autori perdono di vista il contesto cosmologico, a formare il quale hanno contribuito altre evidenze osservative (BAO e Galaxy clusters, per esempio). È quasi sicuro che le supernove-1a soffrano di effetti sistematici e che quindi non sia stato sufficiente aumentare il campione di supernove-1a per migliorare la precisione delle misure dei parametri cosmologici (la figura 3 di Nielsen et al. è emblematica, da questo punto di vista). Tuttavia, quando andiamo a considerare solo gli oggetti meglio osservati, specialmente includendo oggetti a redshift maggiori di 1, l’andamento mi sembra inequivocabile e l’espansione accelerata non sembra in discussione. Le parole del cosmologo inglese Martin Rees, a questo proposito, chiariscono in modo esemplare questo punto: “Storicamente le supernove hanno fornito la prima evidenza osservativa per un universo in espansione accelerata. Ma se l’ordine degli eventi fosse stato diverso, avremmo potuto predire l’accelerazione dell’espansione solamente sulla base del modello CDM e a questo punto le supernove avrebbero semplicemente fornito una conferma soddisfacente”».

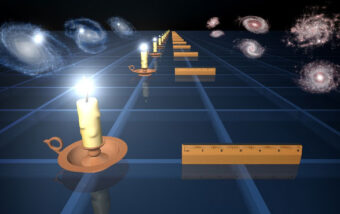

Siamo sicuri, però, che le supernove-1a siano davvero “candele standard”?

«In realtà sono “candele” standardizzabili. Nell’universo locale il processo di “standardizzazione” delle supernove-1a funziona, e non si hanno indizi che facciano ritenere che lo stesso non accada a redshift più alti. Però, se vogliamo tornare ad una misura diretta dei parametri cosmologici, l’unico modo per circoscrivere e valutare l’azione degli errori sistematici è quello di cambiare la metodologia sperimentale fin qui adottata, basata, per l’appunto, sulle supernove-1a. In questo senso, l’utilizzo dei Gamma-Ray Bursts (GRB) per misurare Ωm, in modo indipendente dalle supernove-1a, è stato un passo importante. Sebbene la misura di Ωm ottenuta con i GRB sia ancora caratterizzata da barre d’errore molto grandi, il risultato ottenuto converge verso un valore di Ωm~ 0.3 e quindi confermerebbe il risultato trovato dalle supernove-1a nel 1998».

Secondo gli autori, dovremmo pensare a un quadro teorico più sofisticato che tenga conto di tutte le osservazioni senza richiedere la necessità di introdurre il concetto di energia oscura. Dunque, l’energia oscura sarebbe un falso problema?

«Al contrario, a me più che “falso” sembra “oscuro”, anzi uno dei problemi più enigmatici della moderna astrofisica. Nel lungo termine, come sottolineato da Nielsen et al. verso la fine del loro articolo, l’esperimento CODEX presso l’European Extremely Large Telescope (EELT) dovrebbe chiarire in modo definitivo il punto in discussione, misurando direttamente la variazione del tasso di espansione dell’universo (redshift-drift). Nel breve termine, invece, la scoperta di supernove-1a a grandi redshift (z=1.5-2) e la loro collocazione nel diagramma magnitudine-distanza potrebbe dare indicazioni molto interessanti sul tipo di espansione che caratterizza l’universo nel quale viviamo».

Una pulsar dalla doppia personalità

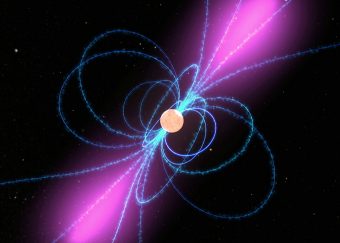

Che le pulsar, stelle densissime che concentrano una massa superiore a quella del nostro Sole entro un raggio di circa 10 chilometri e che emettono intensi impulsi di radiazione, siano oggetti celesti estremi, è ormai ben noto. Ma tra tutte le oltre 2500 finora individuate nell’universo ce n’è una ancora più particolare. Non fatevi ingannare dalla sua anonima sigla, il comportamento di PSR B0943+10 è davvero unico nel suo genere, come emerge dai risultati di un recente studio condotto da una collaborazione internazionale guidata da ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Apparentemente questa stella di neutroni, ad una distanza di 2000 anni luce da noi, mostra proprietà attese per una pulsar della sua età, ovvero 5 milioni di anni: ha un campo magnetico ben 10 milioni di milioni di volte più intenso di quello terrestre e compie una rotazione attorno al proprio asse in poco più di un secondo. Ma fin dalle prime osservazioni radio effettuate negli anni ‘80 del secolo scorso ha mostrato di avere, letteralmente, una doppia personalità: alterna infatti due diversi tipi di comportamento, passando in maniera imprevedibile ed istantanea dall’uno all’altro ogni poche ore. I radioastronomi hanno chiamato questi due comportamenti “modo brillante” e “modo debole”, sulla base dell’intensità emessa nelle onde radio. Inoltre, anche la forma e la polarizzazione degli impulsi, che sono come una firma caratteristica di ogni pulsar, cambiano tra i due modi. Ovvio quindi l’interesse suscitato da questa pulsar tra gli astrofisici, poiché lo studio del suo strano comportamento può fornire elementi utili per la comprensione più generale del funzionamento delle pulsar, ed è per questo che PSR B0943+10 è sempre stata oggetto di numerose osservazioni radio a cui negli ultimi anni si sono aggiunte anche osservazioni nella banda dei raggi X. Queste hanno mostrato che, contrariamente alle aspettative, la luminosità nei raggi X è maggiore quando la pulsar è nello stato radio ‘’debole’’ e, viceversa, quando l’emissione radio diventa più intensa il flusso dei raggi X diminuisce.

Per studiare più a fondo il comportamento di PSR B0943+10, una collaborazione internazionale guidata da Sandro Mereghetti (INAF, IASF-Milano) ha organizzato una delle campagne osservative più lunghe e complesse mai effettuate per una singola radiopulsar. Il primo passo è stato riuscire ad ottenere un ‘’Large Program’’ dedicato a PSR B0943+10 con il satellite XMM-Newton dell’Agenzia Spaziale Europea, superando l’agguerrita concorrenza per questi ambiti programmi osservativi con il satellite per astronomia X più grande e sensibile attualmente in funzione. Il passo successivo è stato quello di organizzare delle osservazioni radio simultanee a quelle di XMM-Newton, garantendo in particolare la loro continuità per intervalli di oltre 36 ore ininterrotte. Per questo sono stati utilizzati in maniera coordinata alcuni tra i più grandi radiotelescopi attualmente in funzione situati in diverse regioni del globo: LOFAR in Europa, Arecibo a Portorico ed il Long Wavelength Array nel New Mexico (USA). Infine, altri dati su PSR B0943+10 sono stati ottenuti con il satellite per raggi X Chandra della NASA e con il radiotelescopio di Parkes in Australia.

Questo programma ha prodotto sette osservazioni simultanee nelle bande X e radio, per un totale di circa 120 ore, condotte con successo nel novembre 2014. Il lungo e complesso lavoro che ne è seguito, cha ha anche richiesto lo sviluppo di nuove tecniche di analisi dati, fornendoci una visione senza precedenti di questo peculiare oggetto, è raccolto in un articolo pubblicato oggi sulla rivista The Astrophysical Journal. «Grazie a questa lunga campagna osservativa ora conosciamo molto meglio le proprietà della emissione X da PSR B0943+10 e si possono quindi realizzare dei modelli teorici più dettagliati sulla base di dati di alta qualità, anche se il motivo per cui questa pulsar alterna due personalità differenti rimane un mistero» dice Mereghetti. In base ai pochi dati disponibili in precedenza, si riteneva che quando PSR B0943+10 è più brillante nei raggi X (cioè nel cosiddetto modo radio “debole”) vi fossero due processi di produzione di fotoni X simultaneamente attivi. In tale modello, il passaggio allo stato di minore emissione X era imputato alla scomparsa di uno dei due processi. «Le nuove osservazioni mostrano che la situazione non è così semplice» prosegue Mereghetti. «In entrambi i modi sono sempre presenti raggi X di origine diversa: quelli chiamati “termici” di più bassa energia e quelli “non termici” più energetici. I primi sembrano provenire da una piccola parte della superficie della stella, riscaldata fino a circa tre milioni di gradi».

A causa della rotazione della stella, questa piccola regione (un’area circolare di appena 30 metri di raggio) cambia orientazione e quindi i raggi X termici che osserviamo variano con una periodicità di 1.1 secondi. I raggi X non termici apparentemente non pulsano e sono molto probabilmente prodotti dalle particelle cariche accelerate nella magnetosfera della pulsar (le stesse che producono l’emissione radio). Quando la pulsar passa da uno stato radio all’altro, entrambe le componenti X (termica e non termica) variano in maniera correlata, ma nessuna delle due sparisce completamente. Questo suggerisce un legame causale tra di esse. E’ possibile ad esempio che le particelle relativistiche accelerate dalla pulsar e responsabili dell’emissione X non termica vadano infine a collidere sulla superfice della stella creando la ‘’zona calda’’ da cui vengono emessi i raggi X termici. «Se questo modello sarà corroborato da ulteriori osservazioni – spiega Andrea Possenti (INAF, Osservatorio Astronomico di Cagliari), coordinatore delle osservazioni radio della pulsar – la doppia personalità di PSR B0943+10 potrebbe essere usata come una doppia sonda, grazie alle quale i diversi meccanismi dell’emissione nei raggi X di questa stella di neutroni potranno essere collegati ai contemporanei meccanismi della emissione radio, con ciò finalmente chiarendo la relazione fra i due fenomeni, un problema che assilla i fisici da quasi mezzo secolo».