Cosa c’è di più vetusto dei dinosauri? Beh, pianeti, lune e stelle… penserete voi. Certo, in molti casi è così, ma non quando parliamo delle lune di Saturno. Secondo uno studio appena pubblicato sulla rivista Astrophysical Journal, alcune lune ghiacciate del sesto pianeta del Sistema solare potrebbero essere più “giovani” del previsto. Alcuni dei satelliti principali potrebbero essersi formati circa 100 milioni di anni fa. Il regno dei dinosauri, secondo i dati oggi in possesso, risalirebbe al Triassico superiore, quindi circa 230 milioni di anni fa. Matija Ćuk, principal investigator presso il SETI Institute, ha detto: «Le lune cambiano spesso le loro orbite. Questo è inevitabile. Ma questo fatto ci permette di utilizzare simulazioni al computer per chiarire la storia delle lune interne di Saturno. In questo modo, scopriamo che sono nate probabilmente durante l’ultimo 2 percento della storia del pianeta».

Tra gli esperti, il dibattito sull’età di Saturno, dei suoi anelli e delle sue lune è ancora nel vivo. Per anni, molti ricercatori hanno ipotizzato che lune avessero la stessa “età” del pianeta, cioè 4 miliardi di anni. La svolta è arrivata nel 2012, quando un gruppo di astronomi francesi ha messo in gioco l’effetto mareale, cioè l’interazione gravitazionale inevitabile tra le lune e il pianeta il che determina il comportamento dei fluidi nell’interno di Saturno. Tutto questo porta le lune ad allargare le loro orbite sempre di più e molto velocemente. E proprio questo dettaglio sarebbe il segreto dietro la relativa “giovane” età di alcuni grandi lune.

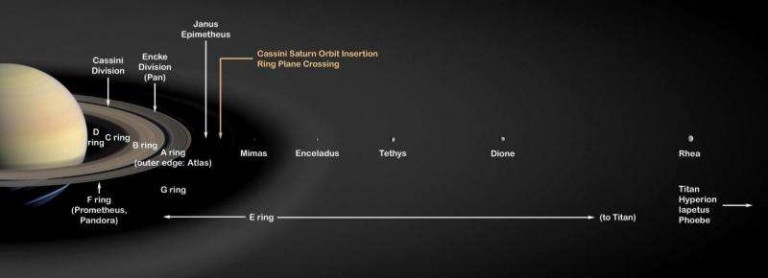

Matija Ćuk, Luke Dones e David Nesvorný hanno usato dei modelli computerizzati per analizzare la parte interna del sistema di lune ghiacciate, alcune delle quali sono costrette a dividere l’orbita con le altre. Tutte le loro orbite crescono a causa di effetti di marea, ma a velocità diverse, quindi coppie di lune entrano occasionalmente nella fase di risonanza orbitale (cioè quando un periodo orbitale della luna è una frazione semplice, ad esempio metà o due terzi, del periodo di un’altra luna. Confrontando le attuali inclinazioni orbitali e con quelle previsto dal computer, i ricercatori hanno potuto osservare la crescita di queste orbite, anche se la stessa cosa non si può dire per alcuni satelliti principali – Teti, Dione e Rea – le cui orbite sono cambiate meno drammaticamente, quindi non attraversando fasi di risonanza orbitale. Per gli esperti questo significa che devono essersi formate non lontano da dove si trovano ora.

Per calcolare la data “precisa” della loro formazione, i ricercatori sono ricorsi ai dati della sonda Cassini della NASA, soprattutto quelli che riguardano la luna Encelado e i suoi geyser, che risentono direttamente dell’effetto mareale con Saturno. Proprio questa interazione indicherebbe che le lune (a parte le più distanti Titano e Giapeto) hanno 100 milioni di anni. I tre ricercatori ipotizzano che miliardi di anni fa Saturno avesse già un set di lune bello e completo, ma che collisioni dovute alla risonanza orbitale abbiano portato alla distruzione di alcune e alla formazione più recente di altre.

Se tutti i calcoli dovessero tornare, allora anche gli anelli di Saturno potrebbero essere più giovani dei nostri cari dinosauri.

Il lato non tanto oscuro della Luna

Avete presente quando vi dicono che vediamo sempre la stessa faccia della Luna? L’effetto è dovuto al moto di rotazione sincrona del nostro satellite naturale con la Terra, ovvero al fatto che la Luna impiega circa lo stesso tempo a compiere un giro su se stessa e uno attorno a noi. Uno studio pubblicato oggi sulla rivista Nature rivela che circa 3 miliardi di anni fa l’asse di rotazione lunare si è significativamente spostato, quindi in un lontano passato la visuale sul nostro satellite doveva essere molto diversa da come è ora.

Un team di scienziati, guidato da Matt Siegler della Southern Methodist University a Dallas, ha ottenuto questo risultato analizzando dati provenienti da diverse missioni, tra cui il Lunar Prospector, il Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), il Lunar Crater and Observation Sensing Satellite (LCROSS), e il Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL). Grazie a questo esteso set di dati, è stato possibile ottenere una mappa dettagliata delle abbondanze di idrogeno, presente sulla superficie lunare sotto forma di ghiaccio.

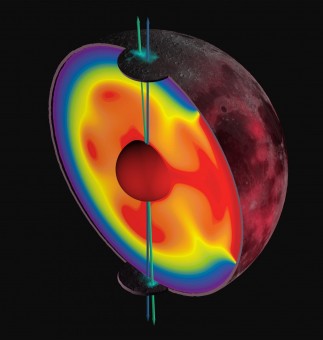

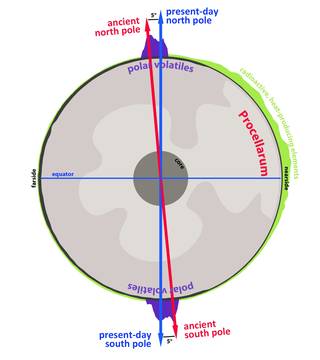

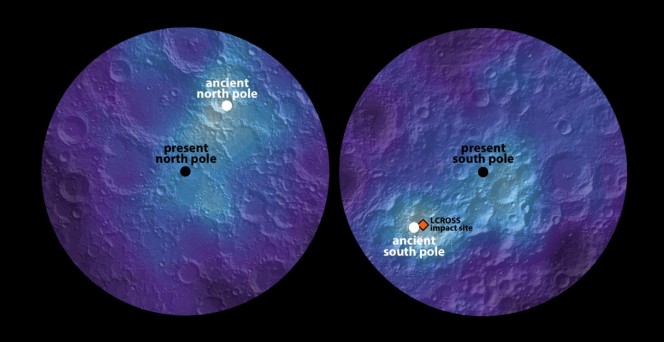

I risultati hanno rivelato uno strano spostamento del ghiaccio rispetto alla posizione attuale dei poli, cosa che ha indotto i ricercatori ad approfondire le loro ricerche. A un’analisi successiva è apparso chiaro che il ghiaccio si trovava spostato della stessa distanza rispetto ai poli, e in direzioni opposte. Questo indicava chiaramente che l’asse di rotazione della Luna deve essersi spostato di almeno sei gradi (circa 200 km sulla sua superficie) in un’epoca che risale a 3.5 miliardi di anni fa. Secondo i calcoli il processo di spostamento è stato lento, ed è durato in tutto circa 1 miliardo di anni.

«Questa scoperta è sorprendente», dice Siegler. «Tendiamo a pensare che gli oggetti in cielo siano sempre stati come li osserviamo noi, ma in questo caso i dati ci mostrano che una superficie così familiare come la faccia a noi nota della Luna in passato era molto diversa. Miliardi di anni fa, il riscaldamento all’interno del nostro satellite ha fatto sì che la faccia rivolta verso di noi si spostasse verso l’alto, a causa di un cambiamento fisico dell’asse di rotazione. Sarebbe come se il polo sud terrestre si spostasse dall’Antartide all’Australia».

In passato anche l’asse di rotazione terrestre ha subito una variazione, che sembra essere dovuta al movimento delle placche continentali, mentre su Marte si pensa che ci sia stato uno spostamento dell’asse a causa di un’intensa attività vulcanica. Sulla Luna sembra esserci stato un trasferimento interno di massa. Gli scienziati ritengono che un’antica attività vulcanica abbia fuso una parte del mantello lunare, provocando uno spostamento di materiale sotterraneo verso la superficie.

Nell’immagine, una sezione trasversale della Luna che mette in evidenza lo spostamento dei poli, da quelli del passato (in rosso) a quelli attuali (in blu). Il riarrangiamento delle masse interne al nostro satellite sembra dovuto alla formazione ed evoluzione della regione chiamata Procellarum, associata a grandi abbondanze di elementi radioattivi. Crediti: James Keane, U. of Arizona

«Sulla Luna c’è un’unica regione della crosta su cui si sono accumulati gli elementi radioattivi generati durante la sua formazione, e si chiama Procellarum», spiega Siegler. «Questa porzione di crosta radioattiva ha continuato a riscaldare a lungo il mantello che si trovava negli strati inferiori». Una parte del materiale fuso ha formato le macchie scure che vediamo anche ad occhio nudo, e non sono altro che colate laviche. «L’enorme blob di mantello caldo era più leggero di quello già raffreddato, e questo ha causato lo spostamento delle masse, e con esse quello dell’asse di rotazione».

Lo spostamento dell’asse lunare potrebbe spiegare anche perché il nostro satellite naturale sembra aver perso gran parte del suo ghiaccio. Siegler spiega questo effetto dicendo che la maggior parte dei pianeti hanno assi di rotazione stabili e possiamo pensarli come una mano ferma che tiene stretto un bicchiere d’acqua. Se invece la massa del pianeta si sposta, è come se la mano iniziasse a traballare, facendo fuoriuscire parte dell’acqua. Con la variazione di asse di rotazione, gran parte del ghiaccio lunare è stato improvvisamente esposto alla luce del Sole, evaporando per sempre.

«Le mappe mostrano quattro caratteristiche fondamentali», spiega Siegler. «Innanzitutto, la maggior parte dell’idrogeno si trova sfasata rispetto all’attuale asse di rotazione di circa 5.5 gradi. In secondo luogo, la distribuzione della quantità di idrogeno è simile su entrambi i poli. In terzo luogo, non c’è alcuna correlazione con le correnti termiche attuali. E infine, cosa estremamente significativa, le mappe dell’idrogeno si trovano quasi esattamente agli antipodi».

Nella mappa lunare sono indicati in nero il polo nord (a sinistra) e il polo sud (a destra) attuali, mentre in bianco sono rappresentati i poli lunari che risalgono a circa 3 miliardi di anni fa. Crediti: James Keane, U. of Arizona

Un altro aspetto interessante di questa scoperta è che fornisce spunti per rispondere a uno dei misteri più intriganti, ovvero perché ci sia acqua sulla Luna e sulla Terra. Le teorie di formazione planetaria sostengono che l’acqua non possa essersi formata a una distanza dal Sole inferiore a quella di Giove, e quindi si ritiene che sia arrivata da noi attraverso l’impatto con un corpo proveniente da regioni più esterne.

Il fatto che il ghiaccio lunare sia così antico implica che l’arrivo dell’acqua è stato precedente. «Il ghiaccio lunare potrebbe essere una specie di capsula del tempo se provenisse, come riteniamo, dalla stessa fonte che ha fornito acqua alla Terra», conclude Siegler. «Questa è un’informazione che non potremmo mai recuperare qui da noi, perché il nostro pianeta è geologicamente attivo e non mantiene tracce di un passato così remoto».

Stelle letali

La Terra viene spesso investita da eruzioni solari. Le enormi quantità di plasma caldo riversate dal Sole nello spazio in queste occasioni sono all’origine di quello spettacolo della Natura noto come aurora polare. Un fenomeno poetico che ci ricorda, però, quanto la nostra stella sia un vicino di casa imprevedibile: le eruzioni solari possono avere, in casi estremi, anche gravi conseguenze per il nostro pianeta. Nulla, tuttavia, in confronto alle eruzioni che si osservano in altre stelle, i cosiddetti superflares.

I superflares o, letteralmente, super-brillamenti, rappresentano un mistero da quando sono stati scoperti in gran numero dalla missione NASA Kepler, quattro anni fa, anche su stelle apparentemente simili al Sole. Gli astronomi si chiedono se i superflares siano prodotti dallo stesso meccanismo che genera le ‘normali’ eruzioni solari. Se è così, vuol dire che anche il Sole è potenzialmente in grado di produrre un super-brillamento. Oppure le stelle che producono superflare sono, a loro modo, speciali?

Un gruppo di ricerca internazionale guidato da Christoffer Karoff dell’Università di Aarhus, in Danimarca, e del quale fanno parte Antonio Frasca e Alfio Bonanno dell’INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania, ha ora fornito risposte ad alcune di queste domande. Risposte non del tutto rassicuranti, l’oggetto di un articolo pubblicato oggi online su Nature Communications.

Un vicino di casa pericoloso

Il Sole è in grado di produrre eruzioni di potenza impressionante, tali da interrompere le comunicazioni radio e i generatori d’energia sulla Terra. La più grande eruzione mai osservata, durante la quale un’enorme quantità di plasma caldo investì il nostro pianeta, ebbe luogo all’inizio del mese di settembre del 1859. Il primo giorno di settembre di quell’anno, per l’esattezza, l’astronomo inglese Richard Carrington osservò, in una delle macchie scure sulla superficie del Sole, l’improvvisa formazione di strutture luminose accecanti, che brillavano più della superficie solare. Questo fenomeno non era mai stato osservato prima e nessuno sapeva quello che sarebbe accaduto in seguito. La mattina successiva, il 2 settembre 1859, le prime particelle emesse da quello che ora sappiamo essere stata un’enorme eruzione solare raggiunsero la Terra.

La tempesta solare del 1859 è anche conosciuta come l’Evento di Carrington. Aurore “polari” furono osservate a latitudini inusuali, molto basse, come a Roma, a Cuba e persino alle isole Hawaii. Il sistema telegrafico mondiale andò in tilt. E le registrazioni delle carote di ghiaccio provenienti dalla Groenlandia indicano che lo strato protettivo di ozono dell’atmosfera terrestre fu danneggiato dalle particelle energetiche dalla tempesta solare.

Può il Sole generare un super-brillamento?

Ora, la nostra galassia contiene miliardi di altre stelle, e alcune di queste sperimentano regolarmente eruzioni che possono essere fino a diecimila volte più intense dell’Evento di Carrington. Per capire se questi superflares sono originati dallo stesso meccanismo che produce le eruzioni solari e per valutare, grazie alla grande statistica di stelle analizzate, quale sia la probabilità che la nostra stella generi un evento di questa natura, Christoffer Karoff e il suo team hanno analizzato le osservazioni delle righe del calcio ionizzato, un efficace indicatore dell’intensità di campo magnetico, relative a un campione di quasi 100 mila stelle nella regione di cielo inquadrata dal telescopio spaziale Kepler della NASA.

Gou Shou Jing, il più grande telescopio esistente in Cina, si trova nella regione a nord est del paese. È noto anche come Large Sky Area Multi-Object Fibre Spectroscopic Telescope, o LAMOST

Osservazioni effettuate con il nuovo telescopio Guo Shou Jing (detto anche LAMOST, Large Sky Area Multi-Object Fibre Spectroscopic Telescope), ottimizzato per ottenere spettri fino a un massimo di 4.000 stelle simultaneamente (grazie alle 4.000 fibre ottiche collegate al piano focale), così da permettere lo studio – capacità davvero unica – di 100 mila stelle in poche settimane.

Con quali risultati? «I campi magnetici sulla superficie delle stelle con superflares», spiega Antonio Frasca, «sono generalmente più intensi di quelli che misuriamo sul Sole. Se i superflares si formano in modo analogo alle eruzioni solari, questo è esattamente ciò che ci si aspetta: l’energia emessa nel brillamento è funzione dell’intensità del campo e delle dimensioni delle strutture magnetiche coinvolte. Un risultato che da un lato ci tranquillizza, perché il campo magnetico solare sembra troppo debole rispetto ai valori medi delle stelle con superflares. Ma questo è vero solo “in media”: infatti circa il 10 percento delle stelle con superflares – con energie fino a 50 volte superiori all’Evento di Carrington – da noi studiate presenta un campo magnetico paragonabile a quello solare o anche più basso. Quindi, statisticamente parlando, anche il Sole potrebbe produrre un evento di questa energia. E le conseguenze sulla Terra sarebbero molto gravi, non solo per tutte le apparecchiature elettroniche, ma anche per la nostra atmosfera».

Gli alberi nascondono un segreto

Gli “archivi geologici” mostrano come lo stesso Sole potrebbe aver generato un piccolo superflare nel 775 d.C., con un rilascio di energia circa dieci volte più grande dell’Evento di Carrington. Gli anelli di accrescimento degli alberi indicano, infatti, che grandi quantità di carbonio-14 (un isotopo radioattivo del carbonio) si sono formate nell’atmosfera terrestre in quel periodo. Il carbonio-14 si forma quando le particelle dei raggi cosmici dalla nostra galassia, la Via Lattea, o i protoni energetici provenienti soprattutto dal Sole, colpiscono l’atmosfera terrestre. I protoni energetici sono emessi in grande quantità durante le eruzioni solari.

I risultati ottenuti dal telescopio LAMOST rafforzano l’idea che l’evento del 775 d.C. sia stato effettivamente un “piccolo” superflare, ossia un’eruzione solare 10-100 volte più intensa della più grande eruzione solare osservata durante l’era spaziale. I dati raccolti dal telescopio LAMOST possono inoltre essere utilizzati per valutare la frequenza con la quale si verificano superflare su una stella con un campo magnetico simile al Sole.

«La stima fornita dal nostro studio», dice Alfio Bonanno, «indica che, su una stella come il Sole, la frequenza per eventi di questa intensità è dell’ordine di un superflare ogni mille anni. La probabilità di avere eventi d’energia maggiore è senz’altro più bassa, e fortunatamente non abbiamo indicazioni d’eventi con energia di 1035 erg (circa 500 volte l’Evento di Carrington) su stelle con campi magnetici paragonabili a quello solare. Un fenomeno simile sarebbe davvero devastante per il nostro pianeta, ma dovrebbe generarsi in una macchia solare con dimensioni dell’ordine del 30 percento del raggio della nostra stella. Una struttura simile non è mai stata osservata sulla fotosfera solare, da quando essa viene seguita con regolarità (quasi 300 anni). Anzi, i gruppi di macchie più grandi osservati hanno dimensioni di pochi centesimi di raggio solare. Forse questo ci rassicura un poco, anche se il Doomsday Argument», conclude Bonanno riferendosi all’ipotesi secondo la quale ci troveremmo oggi più prossimi alla fine della nostra civiltà che ai suoi albori, «è sempre in agguato».